RFIDとは?

仕組み・特徴・RFタグの分類・活用事例などをまとめて解説!

無線通信を利用した自動認識技術である「RFID」。製造業の分野を中心に注目されていますが、「どんな特徴・メリットがあるのかわからない」「どのような場面で活用できるのか把握していない」という方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、RFIDの基礎的な知識から特徴、活用方法、選定する際のポイントまで幅広く解説します。

RFIDの基本知識

RFIDとは

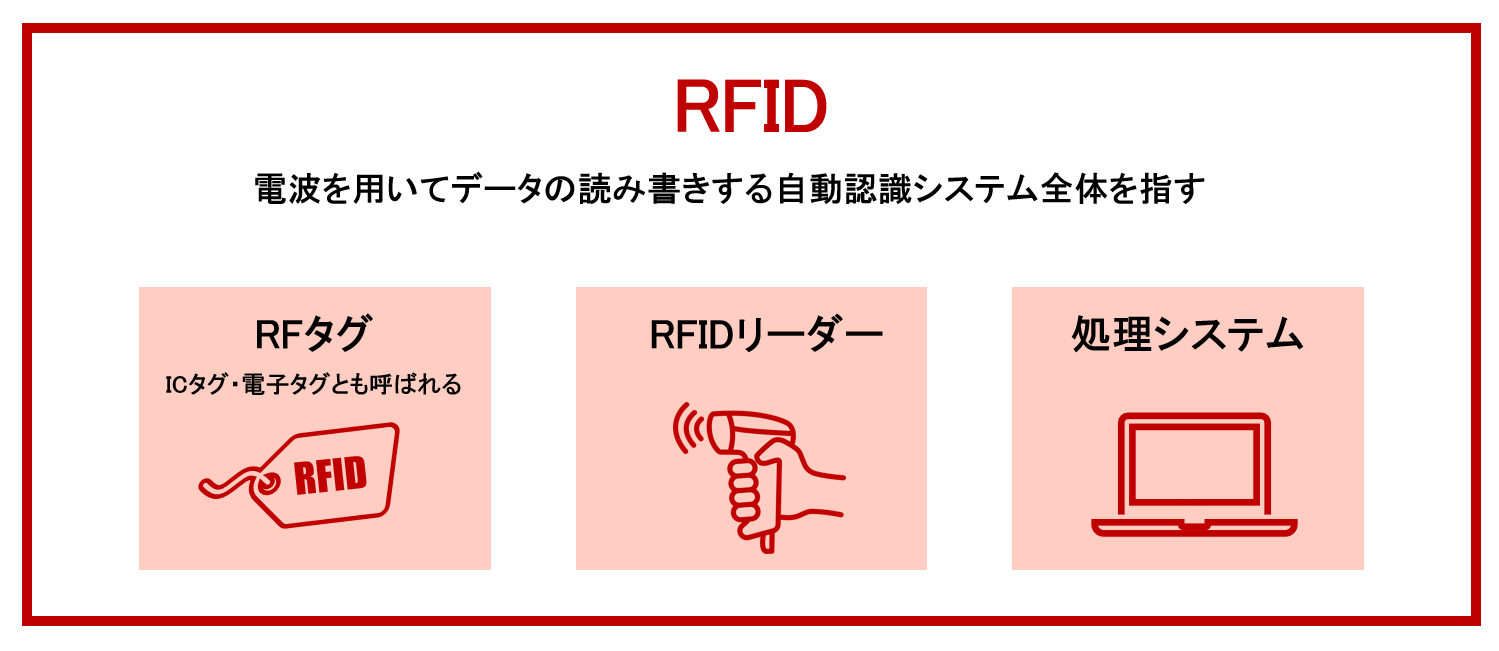

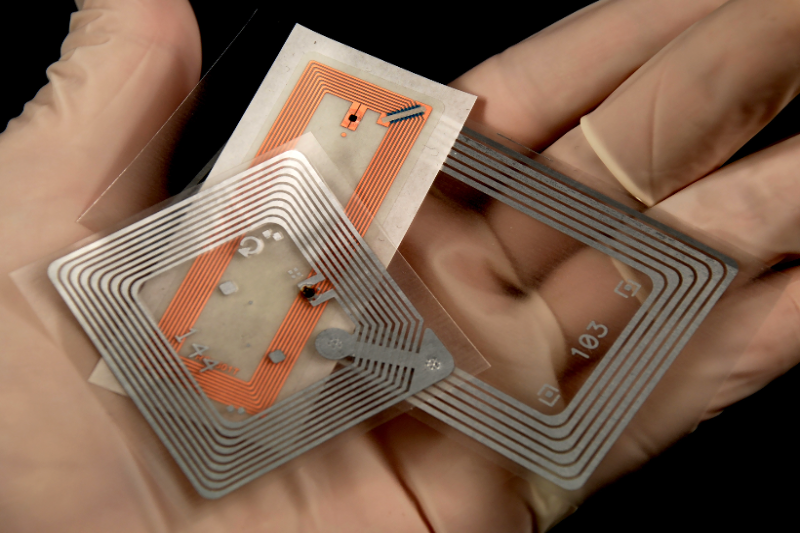

RFIDとは無線(Radio)、周波数(Frequency)、認識(Identification)の頭文字から取られた名称であり、無線通信を利用した自動認識技術のことです。情報が書き込まれたRFタグを製品や部品などに取り付け、そのタグと専用リーダー間での電波の送受信によって、情報の読み書きを行うことができます。

RFID は特定の装置などを指すものではなく、RFタグやRFタグの固有IDを読み取る専用リーダーを含めた技術の総称です。また、RFタグとは情報の記録媒体のことであり、電子タグ、ICタグ、IDタグなどと呼ばれるICチップと、チップに接続されたアンテナで構成されます。この構成物をインレットといい、保護・加工を施すことでタグやラベルとして使用されます。

RFIDの仕組み

RFIDは以下のようなRFタグと専用リーダーとの相互通信に従って情報の読み書きを行います。

- 専用リーダーのアンテナからRFタグに向けて電波を発信

- RFタグのアンテナで電波を受信

- 受信によってRFタグのアンテナから電気が発生し、RFタグに給電されることでタグが駆動

- RFタグ内で情報を処理し、データを電波に乗せて専用リーダーに送信

- 送信されたデータを専用リーダーで受信し、情報を取得

- モバイル端末やPCへ情報を転送

以下の記事でRFIDの交信距離について解説していますので、こちらも併せてご覧ください。

RFIDとRFタグ・ICタグ・電子タグの違い

RFタグと、ICタグ、電子タグは全て同じものを指しますが、RFIDとRFタグ・ICタグ・電子タグは違うものです。

RFIDとは、「ICタグ・RFタグ」「RFIDリーダー」「処理システム」の3要素で構成された、RFタグの固有IDを電波で読み書きするシステム全体のことです。

RFタグ・ICタグ・電子タグはRFIDの構成要素の1つであり、先述したように、情報が記録されたICチップと、通信のためのアンテナで構成されたインレットを保護素材で加工し、タグやラベル化したものを指します。

<RFタグの呼称について>

RFIDシステムで使用される情報記録媒体であるタグの呼称は、RFタグ、電子タグ、ICタグ、IDタグ、RFIDタグ、トランスポンダ、無線タグ、無線ICタグなど様々な呼称があります。

「JIS X0500-3 自動認識及びデータ取得技術−用語−第 3 部:RFID」では、RFタグを使用しています(技術的に正確な用語はトランスポンダですが、最も優先的・一般的に使用されている用語はタグまたはRFタグという旨の説明も記載されています)。

弊社ではJIS規格に準拠して RFタグ という呼称を原則として使用しています(一部例外を除きます)。

RFタグの分類

RFタグには様々な種類があり、主にバッテリー構造と周波数によって分類可能です。以下ではバッテリー構造と周波数、それぞれの分類をご紹介します。

バッテリー構造による3つの分類

RFタグは、電力供給方式によって「パッシブタグ」「アクティブタグ」「セミパッシブタグ」の3種類に分けられます。

パッシブタグはRFIDリーダーから発信される電波を動力源として駆動し、アクティブタグは内蔵されている電池によって駆動するRFタグです。セミパッシブタグは、通常はパッシブタグと同様に電波を動力としますが、必要な場合のみ内蔵電池を使用するタイプです。

これらのRFタグは、電力の供給方法以外にも以下のような違いがあります。

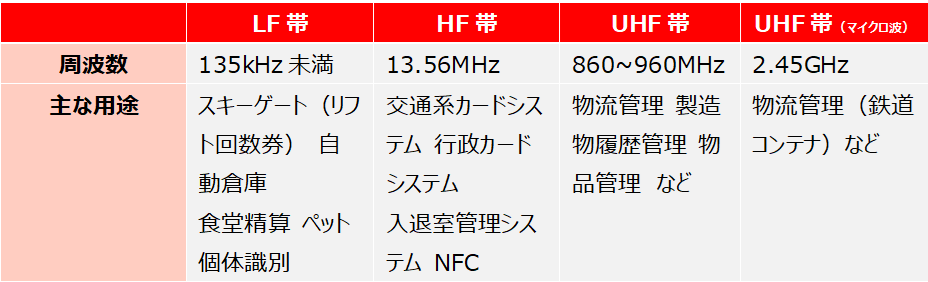

周波数による4つの分類

RFタグは、周波数による分類では「LF帯」、「HF帯」、「UHF帯」、「マイクロ波帯」の4つに分けられます。これらのタグの違いは、以下の表をご覧ください。

以上のようにRFタグにはさまざまなものがありますが、一般的にRFタグと呼ばれているものは、UHF帯(920MHz)のパッシブタグを指しています。

RFタグについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

RFタグ・ラベルの種類と確認すべきポイントとは

お客様のニーズや使用環境にお応えするRFタグ・ラベルの種類と活用事例を解説!

RFタグだけでなく、RFタグのデータを読み取るRFIDリーダーの種類も多岐にわたります。以下の記事では、各種RFIDリーダーの機能的な特徴と、適切な活用用途をまとめています。こちらもあわせてご覧ください。

RFIDの5つの特徴

RFIDには、従来のバーコードなどのシンボル読み取りにはない、多くの優れた特徴があります。特に重要な特徴は以下5つです。

特徴①:距離が離れたタグでも読み取れる

1つ目の特徴は、非接触で距離の離れたところにあるタグを読み取れる点です。

従来のバーコードなどのシンボル読み取りの場合、接触ないしは数十センチ程度の近距離で読み取る必要がありました。一方、RFIDならば通信距離が数メートルから十数メートルと長いため、非接触かつ離れた位置にあっても読み取ることができます。

特徴②:複数のタグを一括で読み取れる

2つ目は、複数のタグを一括で読み取れる点です。

従来の読み取りでは、各タグ1つずつにリーダーをかざして読み取る必要がありましたが、RFIDならば、通信領域内にある複数のRFタグを一括で読み取ることができます。また、複数のタグの中から必要なタグを選択してアクセスすることも可能です。

このような複数のRFタグを同時に読み取ることができる機能を、「アンチコリジョン(衝突防止)」機能といいます。アンチコリジョンは物流現場で活用されております。複数の商品や在庫の情報を一括で読み取ることで、在庫管理や棚卸作業の効率化や検品作業の時間短縮が実現できます。

RFID導入で改善できる物流現場の課題を紹介!

特徴③:隠れているタグでも読み取れる

3つ目は、箱の中などに隠れているタグを読み取れる点です。

従来のバーコードであれば、箱の中にタグがある場合、箱を開けてタグを探し出し、読み取る必要がありました。

RFIDであれば、電波・電磁界を使用するため、タグが隠れていてもそのままの状態で読み取りが可能です。樹脂・木材などで遮断されていても問題なく読み取れます。

ただし、金属で遮蔽されたRFタグは読み取れない点には注意が必要です。金属物に貼付できる金属対応タグであっても、金属箱の中に入っている場合など、金属で遮蔽されていると外側からは読み取れません。

RFIDが金属の干渉を受けやすい理由について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

特徴④:汚れているタグも読み取れる

4つ目は、汚れているタグでも読み取れる点です。

従来のバーコードの読み取りでは、バーとスペースの間隔によって情報を読み取るため、表面が汚れていると情報を読み取ることが出来ません。一方、RFIDは電波の送受信によってデータの読み書きを行うため、タグ表面の状態に影響されず、使用環境が悪い場所でも活躍します。

特徴⑤:情報の書き換え・追記ができる

5つ目は、RFタグ内の情報の書き換え・追記ができる点です。

バーコードなどでは、書換え・追記がある場合には再度バーコードを発行する必要がありますが、RFIDならRFタグ自体が破損しない限り、何度でも情報の書き換え・追記ができます。

ただし、書き込みは読み取りに比べ時間がかかり、タグとリーダーの通信距離が短くなるため、実際に書き換えを繰り返して運用する際には注意が必要です。

以下では、このような特徴を持つRFIDを実際に導入する際のポイントについて紹介します。

RFID導入時によくある失敗と選定ポイント

前述のように、RFタグにはさまざまな種類がありますが、使用媒体や環境を間違えると、使用できなかったり故障したりする恐れがあるため、注意が必要です。

こうしたことから、RFID導入時には以下4つのポイントに注目して選定することが重要です。

- 対象物の材料(金属、プラスチック、ガラス、液体を含むなど)

- RFタグの運用方法(運用するRFタグの数量、頻度、想定される読取距離)

- 使用環境(温度・湿度など)

- 情報桁数(利用したい情報の桁数・量)

詳しくは以下リンク先のお役立ち資料にてご紹介していますので、ダウンロードのうえご覧ください。

3分でわかる!RFタグ選定方法

加えて、RFIDの導入を本格的に進める際は、適切なSTEPを踏むことで、より高い業務改善効果を得ることができます。

RFID導入の具体的な流れや、各フェーズで意識するべきポイントについては以下記事で取り上げています。ぜひお役立てください。

また、RFIDの具体的な導入コストは以下の記事でご確認いただけます。

RFIDの製造業における活用事例

RFIDを導入している企業は増えてきており、RFIDによる業務効率化やコスト低減の事例は数多くあります。

たとえばある企業様では、もともと倉庫にある資材の持ち出し管理が徹底されておらず、資材の滞留や不正持ち出しが頻繁に発生していました。そこでRFIDを導入し、社員と予備品にRFタグを持たせて一括読み取り管理をしたところ、資材の滞留や不正持ち出しが減り、コストの低減につながりました。

製造業でのRFIDによるコスト削減事例については、以下記事で詳しくご紹介しています。

【原価低減活動実践企業必見】RFIDを活用したコスト低減事例の紹介

以下の記事では、製造業におけるRFIDの活用事例を8つご紹介しています。在庫管理の効率化、通い箱・パレットの紛失防止、金型管理など、ケース別にご紹介していますので、ぜひご参考にしてください。

また、RFIDは棚卸にも活用できます。具体的な活用シーンやメリットは以下の記事でご覧ください。

RFIDを活用して製造・物流現場の効率化を実現

RFIDは、情報を読み取る際に電波・電磁界を使用するため、外側から目視できなくても交信が可能です。これにより、人手を掛けることなくモノとデータを紐付ける情物一致(情報と物の一致)の実現が容易となります。情物一致を進め、「工場・物流現場のIoT化(みえる化)」や「製造業DXの推進」を進める手段として、RFIDは近年注目を集めています 。

情物一致とは?在庫管理における重要性と情物一致を実現するテクノロジーを解説!

製造現場が注目するIoTと「みえる化」とは?生産性向上に欠かせない理由

製造業におけるDX推進とは。DX推進のメリットと具体的に進めるべきポイントを紹介

また、RFIDを活用することで、製造業での煩雑な在庫管理業務を適正化することができます。

小林クリエイトでは、RFIDに関する総合的なご提案を行っています。具体的には、お客様の使用感や運用方法などに適したRFタグの販売、RFIDを利用したさまざまなソリューションのご提供などです。

さらに、小林クリエイトではRFタグの小ロット販売も行っています。小林クリエイトのRFタグは自動車メーカーでの導入といった豊富な実績があり、500枚・1,000枚単位などでリーズナブルにご提供可能です。詳しくは以下よりお問い合わせください。

RFタグラベルの小ロット販売

また、以下資料では、RFIDを活用した製造現場の改善アイデアをご紹介しています。RFIDを活用した業務効率化にご関心の方はぜひご覧ください。

お役立ち資料はこちら

お役立ち資料

改善ネタ集

耐熱性能のあるRFタグについて解説

水に濡れる場所での活用方法を解説

課題と解決策を解説